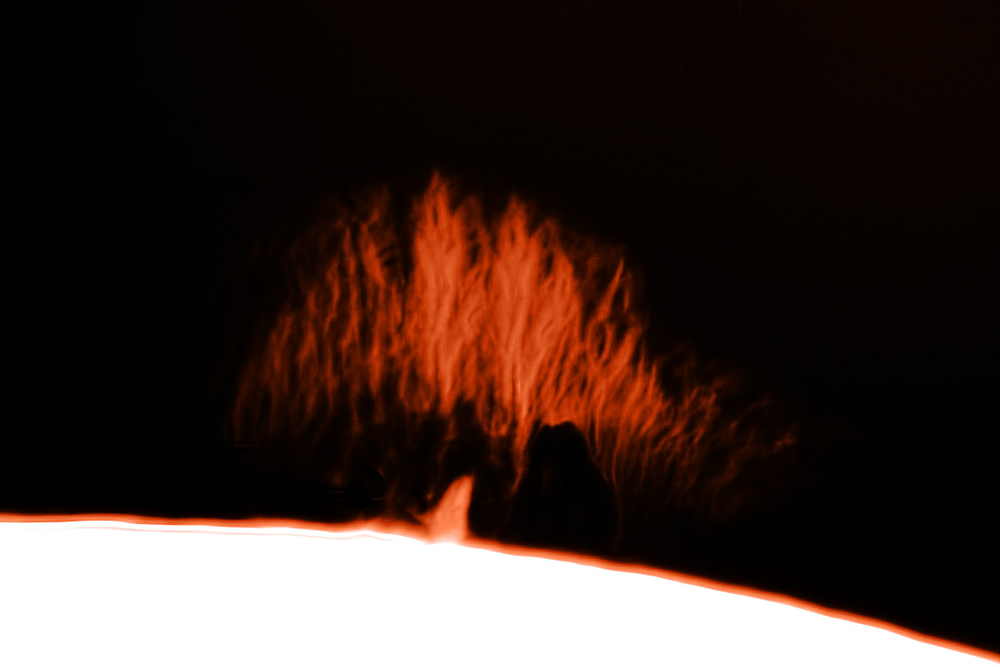

Riesige Plasmawand auf der Sonne

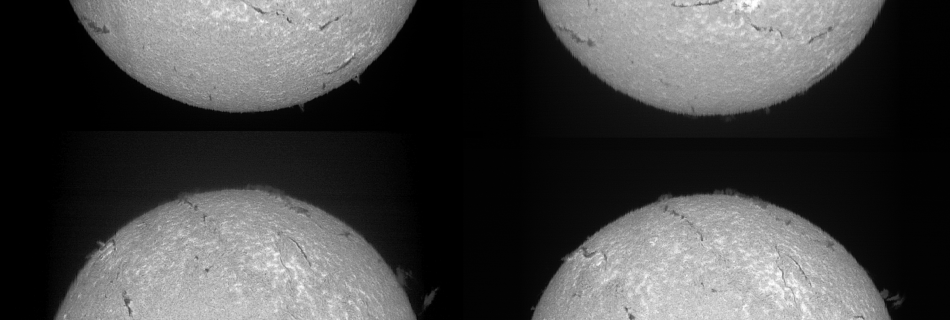

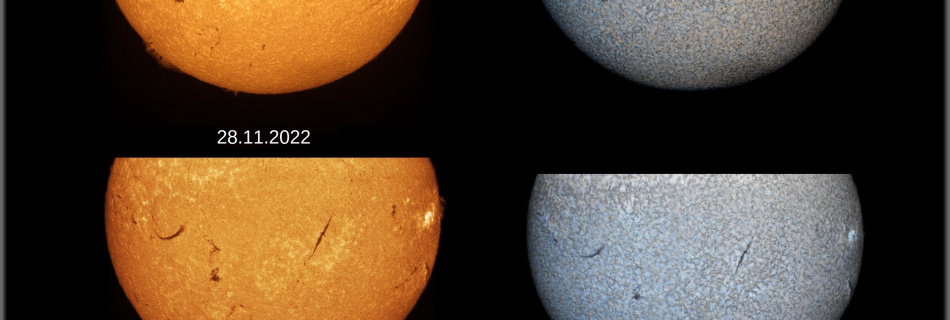

Wachstum von Sonnenflecken

Sonnenflecken, kühlere Stellen auf der Sonnenoberfläche mit starken Magnetfeldern, sind dynamische Objekte, d.h. sie verändern sich im Verlauf ihres Daseins. Schön anhand dieser beiden Bilder zu sehen – nicht nur, dass sie sich weiterbewegen, bei der Fleckengruppe auf der linken Seite ist schön das Größenwachstum innerhalb von rund 24h erkennbar.

Sphärenklänge von Sonne und Mond

Solar Dynamics

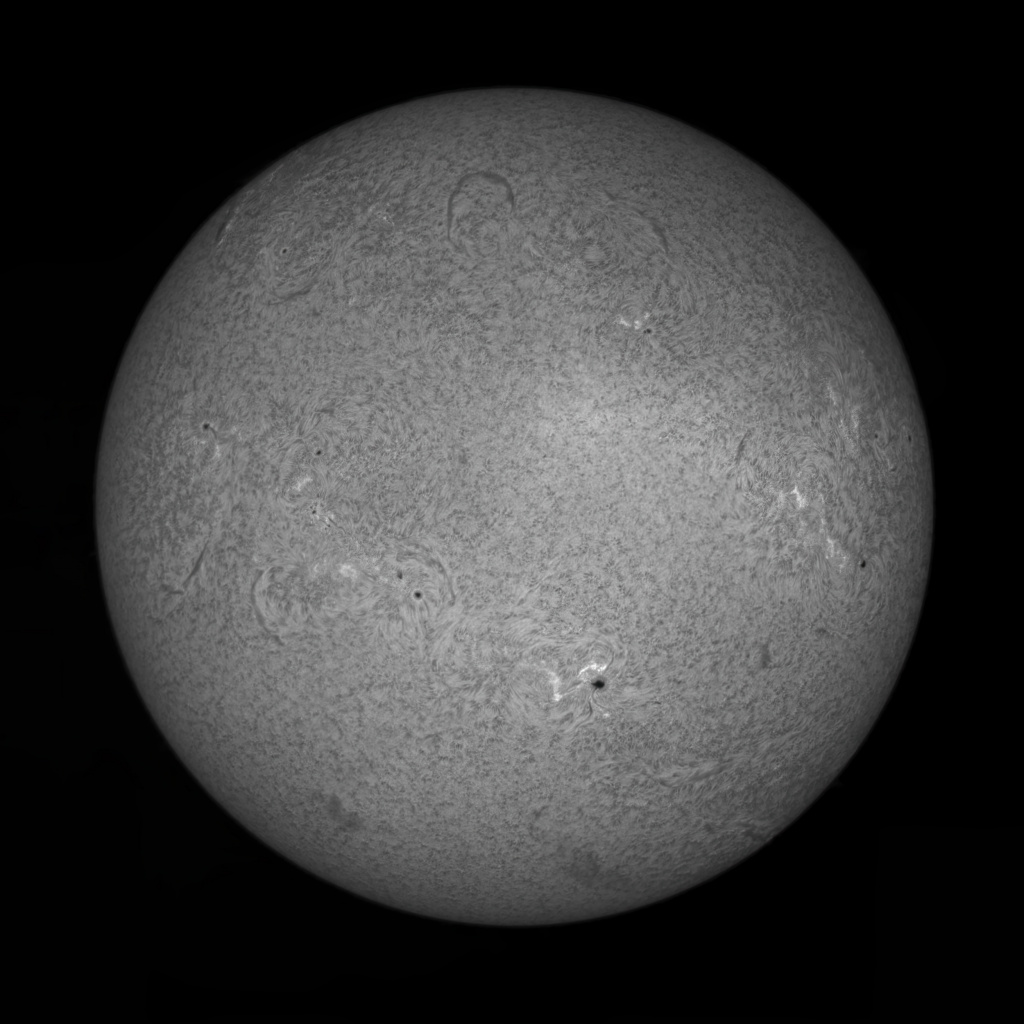

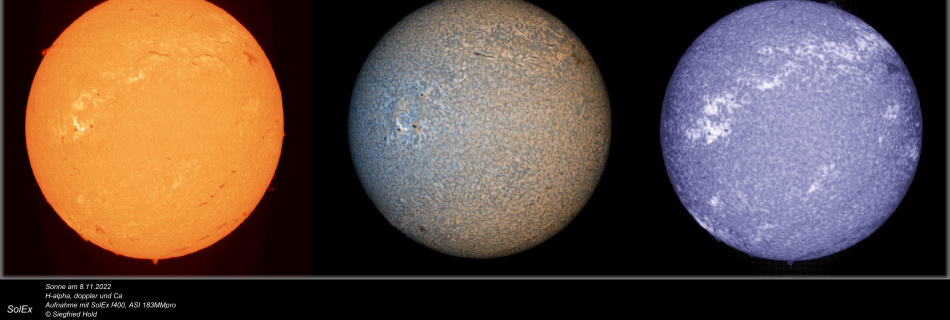

Sonne am 8.11.2022

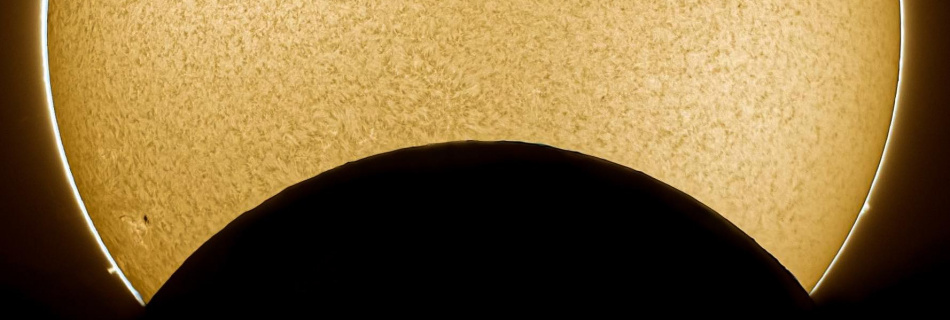

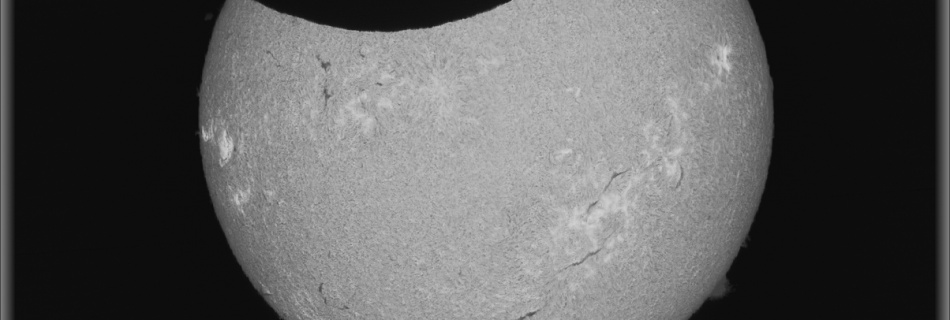

Lady Sunshine trifft Mister Moon

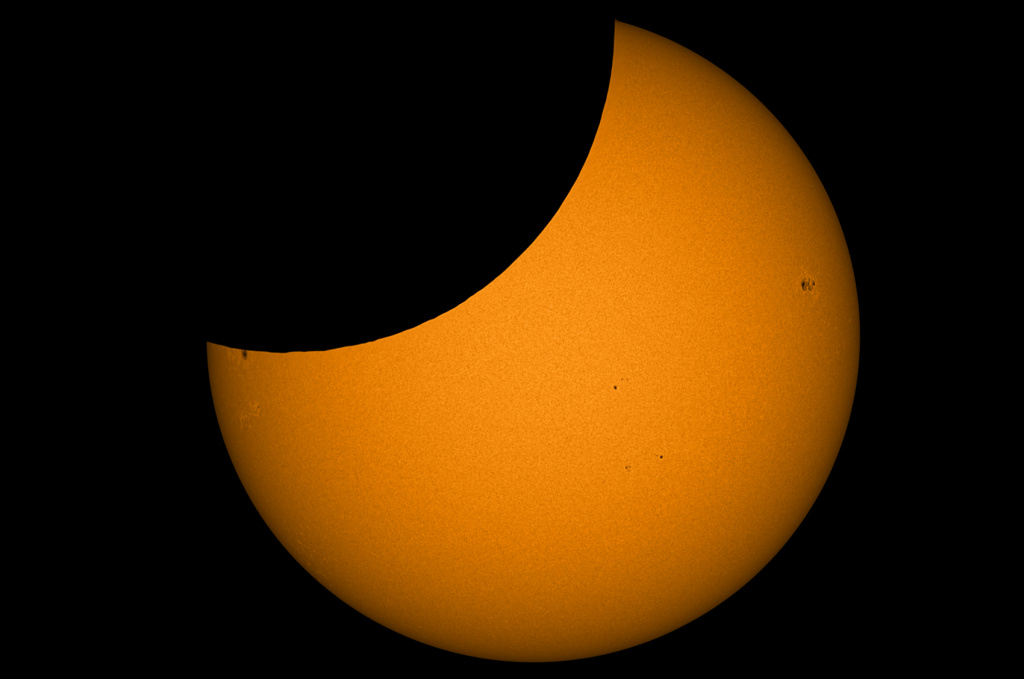

Sofi am 25.10.2022

Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober

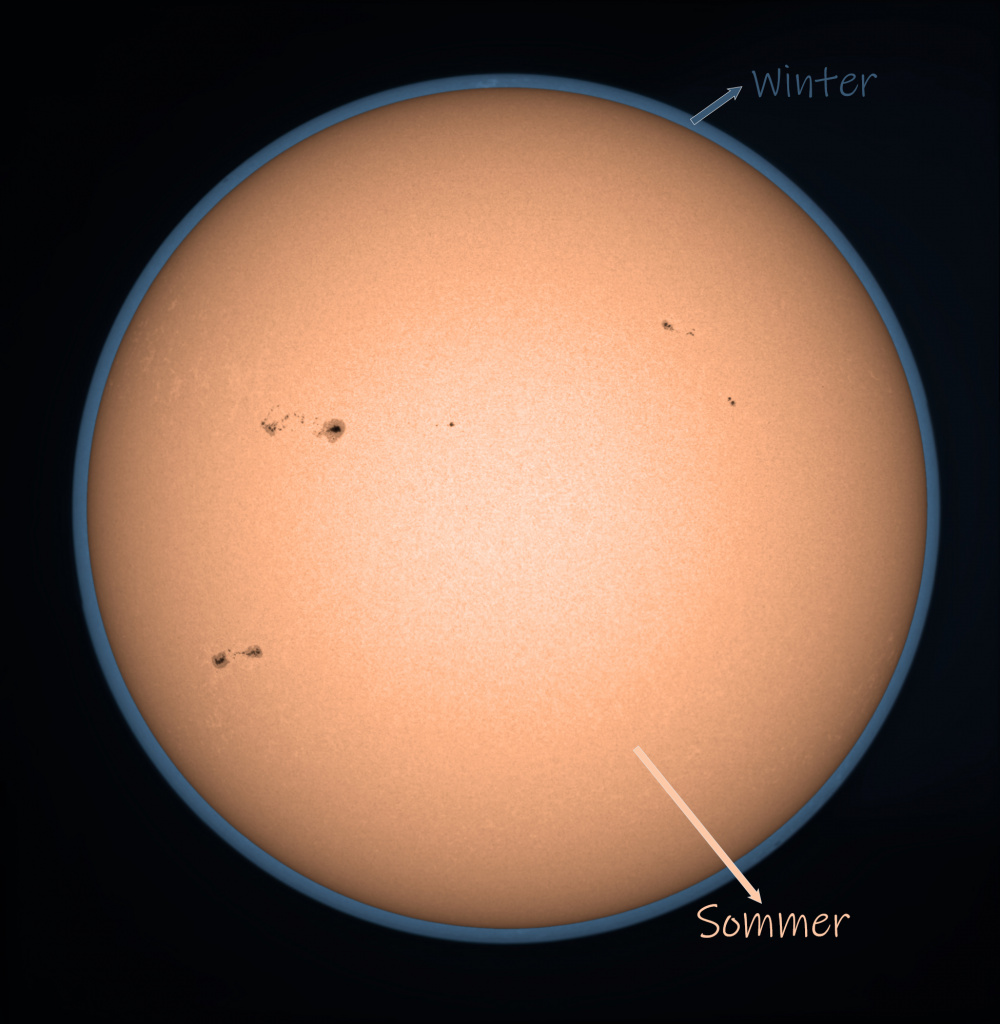

Sommersonne vs Wintersonne

Ich habe am 9. Juli 2022 die Sonne im sogenannten Kontinuum-Licht aufgenommen, vergleichbar mit der Betrachtung der Sonne durch eine SoFi-Brille.

Am 4. Juli war die ERDE am weitesten von der SONNE entfernt, ein Umstand, der leider nur allzuoft nicht bekannt ist. Die 5 Tage „Verspätung“ waren dem Wetter geschuldet, fallen aber nicht wirklich ins Gewicht.

Um nun den tatsächlich praktischen BEWEIS dafür zu erbringen, dass wir und somit die Erde im Sommer am WEITESTEN von der Sonne entfernt sind, die Sommerhitze also NICHT dem Entfernungswechsel Erde-Sonne geschuldet ist sondern vielmehr der Ekliptik, also der Neigung der Erdachse und somit dem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, habe ich den VERGLEICH mit einer Aufnahme vom 4. Jänner 2022 gemacht, natürlich mit dem identischen Equipment und im Bildbearbeitungsprogramm das Lineal zum Messen des Durchmessers in PIXEL herangezogen – siehe:

Sommerbild in Originalgröße: 1640px Durchmesser

Winterbild in Originalgröße: 1694px Durchesser

DAS ergibt einen Unterschied in der Größe von 3,3%. Dies passt wunderbar zu den tatsächlichen Entfernungen, die das Planetariumsprogramm Stellarium für den 4. Jänner und 9. Juli 2022 angibt:

Sommer: 152,0 Millionen km

Winter: 147,1 Millionen km